Ci vuole coraggio ad afferrare la bestia per le corna: ci vuole coraggio perché gli incubi, specie quelli collettivi, sono belve ben più feroci del più temibile dei Cerbero – e, quando ci si sia spinti fino alle porte attraverso cui “si va tra la perduta gente”, non è sempre poi così semplice aver la fortuna o la scaltrezza di un Orfeo e scampare allo sguardo pietrificante di Medusa.

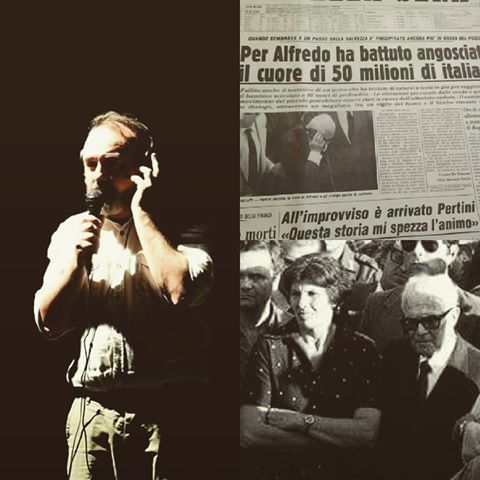

Eppure questo fa, “Alfredino – L’Italia in fondo a un pozzo” di e con Fabio Banfo, regia di Serena Piazza, in scena al Teatro Libero di Milano fino a domenica 11 giugno: afferra per le zanne le nostre paure più ancestrali e impronunciabili (la tutela dei bambini) e lo fa non solo puntando il dito sulla nostra vulnerabilità, ma affondando il fioretto del “Je acuse” fin dentro alla nostra più totale inadeguatezza. L’Alfredino di cui si parla, qui, è quell’Alfredo Rampi caduto, a soli 6 anni, in un pozzo artesiano nelle campagne vicino a Vermicino e dei molteplici quanto vani tentativi fatti per trarlo in salvo. Era il 10 giugno del 1981 e ne seguirono sessanta ininterrotte quanto ininterminabili ore dei tentativi più disparati e più disperati per cercare di tirarlo fuori di lì sano e salvo; fino alla parola “Fine”, che diede inizio a qualcosa di forse ancor più terribile. Fu uno shock collettivo, complice l’amplificazione mediatica di quella “tv del dolore” ante litteram, che, contro ogni preterintenzionalità, nasceva così: quasi per caso, dal fiuto per lo scoop di un cronista di provincia oziosamente sdraiato davanti alla tv, trasformatosi, lui malgrado, nella prima diretta-fiume di quello che, da guizzante happy end annunciato, si snocciolò invece per tre estenuanti giorni di passione, come un rosario di errori e di atti mancati terminato in un misere quanto mai doloroso.

Tutto questo c’è, nella drammaturgia di Fabio Banfo, che, attore solo in scena, alterna la voce del narratore-cronista al colore dei personaggi: da Alfredino a Pertini, dai vari quanto improbabili soccorritori (circensi e speleologi, contorsionisti e comandante dei vigili del fuoco) ai semplici tele ascoltatori, fino allo stesso inviato del tg, in una restituzione registica dall’andamento binario. I codici sono dalla lettura quasi didascalica: fisso, a fil di proscenio, e incorniciato da un occhio di bue, che dice “cronaca”, Banfo interpreta quel narratore-cronista, che snocciola fatti, luoghi e date, ma che anche cerca una spiegazione, avanza una chiave di lettura e intesse un dialogo umano con un fatto dalla portata così dirompente. Ad esempio ripercorre il ricordo vissuto di bambino, lui coetaneo di Alfredino, in visita alla nonna, il giorno in cui iniziò quella diretta tv infernale. E poi, quasi alzatore, ecco lanciare la palla ora a questo, ora a quel personaggio – a centro palco la fissità quella seggiolina troppo minuscola per non suscitare un immenso struggimento -, in un susseguirsi di bui scenici, che hanno il ritmo della scansione dei fotogrammi di una pellicola: e se,per certi versi rispondono ad un’evidente esigenza di cambio scena/personaggio, per altro aspetto finiscono con l’imprimere un andamento prevedibile alla messa in scena. Due tonalità differenti, si diceva: quella del narratore (forse un po’ troppo recitata e concitata, impossibile non lasciarsi prendere dalla suggestione del Paolini del Vajont, pure citato nel testo, e da quel suo modo pacato eppure assertivo, colloquiale e dinamico di stare dentro al racconto) e quella, più caratteristica, di protagonisti e figuranti, colorati di una popolarità e di un romanesco, che se a tratti risulta forse ancora un po’ troppo stentato, certo regala una tinta di maggior veridicità.

Già, ma cos’è che vuol raccontarci, questo Alfredino di Banfo? Al netto della storia (per quello, sarebbe bastato documentarsi sul web), la tesi del drammaturgo è quella che lui stesso enuncia: “Sono nato nello stesso anno di Alfredino: l’anno in cui nasceva la Tv privata e si realizzava quel mutamento antropologico profetizzato da Pasolini, morto in quello stesso 1981”. Vale a dire: non è tanto la storia in sé, quel che interessa raccontare; o, se lo è, lo è nella sua valenza di parabola di tutti quegli errori e di quella sprovveduta dabbenaggine, che sembrava segnare, a tutti i livelli, l’Italia di quegli anni lì. Dunque non un fatto di cronaca – per ricordare… -, ma un atto di politica, piuttosto, che si fa denuncia; e che cerca di farlo senza perdere la dimensione della poesia e la grazia del lirismo, fino a concedersi non solo la libertà d’immaginare un epilogo diverso, ma spingendosi addirittura a regalare, complice quel “disturbo di cuore”, di cui effettivamente il piccolo Alfredino soffriva, una toccante pagina di senso e di bellezza attraverso una delle più toccanti ballate di De André. Dunque missione compiuta? Se il coraggio di Banfo non è certo inferiore a quello di Orfeo (la posta, lì, riportare a casa l’amata Euridice dal regno dei morti, e non diversamente, qui, sprofondare in quel pozzo mortifero nella speranza di riaffiorarne migliorati quanto meno dal processo di autocritica collettiva e comunitaria presa di coscienza), forse non altrettanta è la scaltrezza nel trattare con mostri dallo sguardo paralizzante: sono i troppi livelli di lettura, che si vogliono coinvolgere (dalla teoria complottista a una serie di considerazioni matematico/teologiche, formato “Gig-robot”), è l’inventiva nell’esplorare forme espressive differenti (dal lazzo al teatro d’ombre) e azioni sceniche dalla suggestione interessante, rese meno efficaci, però, da una forse ridondante verbosità o da una non del tutto liberata spregiudicatezza nel cavalcare il cliché. Così la pur efficace scena della resa della profondità del pozzo, ad esempio, attraverso il gesto quasi ipnotico nella ripetitività, che scandisce la lunghezza di un metro: si trasforma in una reiterazione quasi mantrica (tanto estenuante quanto efficace nel restituire il senso dell’inarrivabilità di una distanza simile), eppure la sua forza è per paradosso smorzata dal pathos di parole che, pur nella loro ansia di risultare poetiche, appesantiscono anziché essenzializzarla, la sentenzialità del gesto; e, similmente, le felici intuizioni di restituire la popolanità degli astanti attraverso, ad esempio, un mozzicone di pane smangiucchiato, non riescono ad arrivare all’ostensione di un rapporto altrettanto autentico con l’oggetto in scena.

Al netto di tutto questo, sicuramente un lavoro interessante e pensato, al debutto sulla piazza meneghina, dove approda già forte del riconoscimento di Doit Festival come Miglior Spettacolo.

In scena al Teatro Libero di Milano fino a domenica 11 giugno.

...blogger per voyeristica necessità!

- Sempre più Tournée da Bar(do)! Quando il teatro si fa intelligente e sostenibile… - 8 Giugno 2018

- La guerra dei Guinea Pigs agli atti di bullismo e trasgressione - 25 Maggio 2018

- Lo struggente Cantico di Latini Premio Ubu - 18 Maggio 2018

1 commento su “Alfredino ovvero quando a precipitar nel pozzo fu l’Italia profetizzata da Pasolini”

Pingback: Quando a precipitar nel pozzo fu l’Italia profetizzata da Pasolini | Ganimede